Ärztin – mit Haltung und Herz

Dr. Marlene Heckl

Meine medizinischen Stationen:

2011-2020: Medizinstudium Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Technische Universität München (TUM).

2019-2020: Praktisches Jahr in der klinischen Pharmakologie (TUM, Klinikum Rechts der Isar) – DE, Chirurgie (Cardiff University, University Hospital of Wales) – EN und Inneren Medizin (Universität von Verona, Ospedale di Bolzano) – IT.

2014-2021: Promotion an der LMU/Gynäkoonkologie: Untersuchung verschiedener Tumorsuppressorgene bei Ovarial- sowie Endometriumkarzinomen und Endometriose.

Seit 2020 Facharztausbildung im Bereich Psychiatrie & Psychotherapie: kbo Isar-Amper-Klinikum, LMU Klinikum München & Praxis für Neurologie am Prinzregentenplatz.

Mein Weg in die Medizin

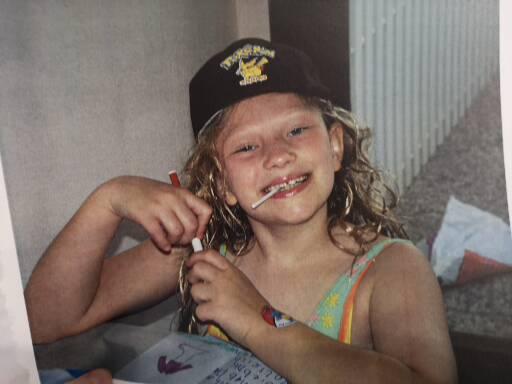

Als Kind hatte ich zwei große Träume.

Der erste war Reporterin werden. Ich bastelte kleine Zeitungen für meine Familie, schrieb Geschichten auf kariertes Papier, schnitt Fotos aus Prospekten und tackerte alles zusammen wie eine richtige Redaktion. Am liebsten war ich draußen und streifte mit Kamera, Notizblock und Kinderlupe durch den Garten. Ich entdeckte Insektennester, untersuchte Samenkapseln und fotografierte den Regen auf den Rosenblättern. Ich wollte wissen, wie Dinge funktionieren, warum sie wachsen, welken und wiederkommen. Und ich wollte sie erzählen. Aufschreiben, weitergeben, verstehen.

Der zweite Berufswunsch, den ich oft in Freundschaftsbüchern dokumentierte: Tierärztin sein. Ich liebte Hunde, vor allem meinen eigenen. Ein wuscheliger kleiner Begleiter mit dunklen Knopfaugen, den ich abgöttisch liebte. Ich hielt ihm oft ein kleines Kinder-Stethoskop an die Brust und stellte mir vor, ich könnte hören, ob alles in Ordnung ist. Nicht weil er krank war – sondern einfach, weil ich sicher sein wollte, dass es ihm gut geht. Dass er bleibt. Vielleicht war das meine erste kindliche Vorstellung davon, wie man für jemanden sorgt.

Heute bin ich erwachsen und manchmal glaube ich:

Ich habe genau diese beiden Träume kombiniert. Denn ich wurde Ärztin. Und ich erzähle Medizin.

Aber damals, als ich sechzehn Jahre alt war, war das alles noch nicht klar.

Ich wusste nur: Ein Schulpraktikum stand an. In der elften Klasse standen uns zwei Wochen Einblicke in das praktische Berufsleben der Erwachsenen bevor. Wir durfen uns aussuchen, was wir anschauen und wen wir begleiten wollten. Ich bewarb mich im Krankenhaus und war anfangs extrem schüchtern – denn das war ein Ort, der irgendwie heilig wirkte. Ein Ort mit automatisch schließenden Türen, ernsten Stimmen und einem merkwürdigen Geruch aus Seife, Kaffee und Desinfektionsmittel. Ein Ort, an dem die Menschen krank waren und Heilung suchten.

Ich landete bei einem Arzt, der mich sofort faszinierte.

Er war praktizierender Internist, aber auch klinischer Pharmakologe. Er behandelte Menschen mit körperlichen Erkrankungen. Und gleichzeitig forschte er an neuen Therapien gegen Krebs. Ich war unglaublich beeindruckt. Auf seinem Schreibtisch lagen ausgedruckte Studien, dicke medizinische Wälzer und daneben die Akten von Patienten. Zwischen Laboranalysen und Visiten führte er Gespräche, telefonierte mit Studienzentren und prüfte neue Wirkstoffe.

Und ich kleine Schülerin durfte überall mitlaufen. Ich fühlte mich, als hätte ich aus Versehen eine Tür geöffnet zu einer Welt, die größer war als alles, was ich bis dahin kannte.

Hier wurde gedacht, gefühlt, entschieden und gehofft. Es ging um Leben, aber nicht in abstrakten Zahlen, sondern ganz konkret: Da lag ein kranker Mensch im Bett, der Angst hatte. Da stand ein Arzt daneben, der erklären musste, was Hoffnung bedeutet, auch wenn es keine Garantie gibt.

Dieses Praktikum zeigte mir was es wirklich hieß Arzt zu sein: mit Verstand und Herz. Medizin bestand nicht nur aus Medikamenten. Sondern aus Beziehung. Mut. Nähe. Zuhören. Entscheiden, ohne alle Antworten zu haben.

Und etwas in mir sagte: Das ist es. Das möchte ich später einmal machen.

Nach diesen zwei Wochen war für mich klar: Ich will Medizin studieren. Ich will verstehen, wie der Körper funktioniert und wie man helfen kann, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät.

Ein langer Weg: das Medizinstudium

Ich erinnere mich an meinen ersten Anatomiekurs, als wäre es gestern. Der große klinisch weiße Raum roch nach Formalin, Gummi und einem unausgesprochenen Nervositätsfilm, der in der Luft lag. Wir waren zehn Studierende in großen weißen Kitteln und standen eingeschüchtert um einen Metalltisch mit Skalpell und Lehrbuch in der Hand. Vor uns: kein Modell, kein Schaubild, sondern ein echter menschlicher Körper. Jemand, der sich entschieden hatte, nach seinem Tod der medizinischen Lehre zu dienen.

Einige mussten am ersten Tag rausgehen. Manche wurden blass, andere still. Es war nicht der Anblick allein, es war das Bewusstsein: Wir stehen an der Grenze zwischen Leben und Tod. Zwischen Theorie und Verantwortung.

Mit der Zeit lernten wir, uns dieser Aufgabe zu nähern.

Schritt für Schritt, Struktur für Struktur. Wir präparierten Muskeln, Gefäße und Nerven. Und mit jedem Schnitt wuchs das Staunen über die Präzision, mit der der menschliche Körper gebaut ist. Anatomie wurde nicht nur zum Prüfungsstoff, sondern zur Begegnung mit etwas Grundlegendem: dem Innenleben des Menschen.

Der Einstieg ins Studium war für alle eine Herausforderung.

Innerhalb von zwei Wochen sollten wir alle Knochen des Körpers auswendig kennen, dazu auch die Gefäße und Nervenbahnen. Lateinische Begriffe, topografische Lage, klinische Relevanz, alles auf einmal. Und dann auch noch die Grundlagen: Physik, Biochemie und Physiologie. Es war kein Sprung ins kalte Wasser, es war eher ein vollständiges Abtauchen.

Viele von uns waren überfordert. Einige überlegten, ob sie das durchhalten würden.

Aber wir meisterten die vielen Hürden. Und irgendwann begannen die einzelnen Informationen, sich zu verbinden. Was zunächst wie isoliertes Faktenwissen wirkte, wurde langsam zu einem System. Wir lernten, wie der Blutdruck reguliert wird und warum er entgleisen kann. Wie Hormone wirken und was passiert, wenn sie fehlen. Plötzlich ergaben die Dinge einen Zusammenhang.

Es war, als würde man eine neue Sprache lernen: Die Sprache des Körpers.

Und mit jeder Lektion wurde sie etwas klarer. Etwas zugänglicher. Und – je mehr man verstand – auch immer faszinierender.

Wie ich zur Psychiatrie und Psychotherapie kam

Gegen Ende des Studiums kam die unvermeidliche Frage: „Und, was machst du später?“

Viele hatten schon lange einen Plan. Die Hausarztpraxis der Eltern übernehmen, eine chirurgische Laufbahn einschlagen oder mit Herzblut in die Kinderheilkunde nach einem inspirierenden Praktikum mit den kleinen Menschen.

Ich war unentschlossen. Lange Zeit dachte ich, es würde vielleicht die Innere Medizin werden. Ich mochte Zahlen, Laborwerte und funktionale Zusammenhänge. Es faszinierte mich, wie man anhand von Parametern wie dem Blutdruck oder Entzündungswerten den Zustand eines Körpers erfassen konnte. Es war klar, strukturiert, messbar und vor allem logisch!

Aber irgendwann reichte mir das nicht mehr.

Ich wollte auch verstehen, was hinter den Werten liegt. Warum jemand erschöpft ist, obwohl alle Befunde unauffällig sind. Warum jemand Atemnot hat, obwohl Herz und Lunge gesund sind. Ich wollte den ganzen Menschen sehen, nicht nur seine Blutwerte.

Im praktischen Jahr saß ich einmal am Bett einer Patientin, die mit Herzrasen und Schwindel aufgenommen worden war. Alle Untersuchungen waren unauffällig und ein Oberarzt sagte: „Da ist nichts, es kommt warscheinlich vom Stress“. Bevor sie entlassen wurde, setzte ich mich noch kurz zu ihr, für die letzte Blutabnahme. Ich fragte ehrlich, wie es ihr geht – nicht nur körperlich. Sie erzählte mir leise, dass ihr Mann vor wenigen Wochen gestorben war. Seitdem schlief sie kaum, aß wenig und fühlte sich innerlich leer. Und ich verstand: Ihre Beschwerden waren nicht „eingebildet“, sondern menschlich erklärbar.

Kein Laborwert und keine Untersuchung hätte das gezeigt.

Nur das Gespräch. Der Blickkontakt. Das Zuhören.

Von da an rückte die Psychiatrie für mich in den Fokus. Ein Fach, in dem die Beziehung zählt. In dem Symptome nicht nur klassifiziert, sondern verstanden werden, im biografischen, sozialen und emotionalen Zusammenhang.

Ich glaube heute: Psychische Gesundheit ist zentral.

Ohne sie ist alles andere instabil. Sie beeinflusst unser Denken, unser Verhalten und unsere körperliche Gesundheit.

Deshalb habe ich mich für dieses Fach entschieden.

Weil es um das geht, was in der Medizin oft zu kurz kommt: die echte Begegnung. Die Ursache hinter dem Laborwert. Der ganzheitliche Blick auf den Menschen.

Meine Vision einer empathischen, digitalen Medizin

Die ersten Jahre im Klinikalltag waren lehrreich und zugleich ernüchternd.

Ich kam mit dem Anspruch, Menschen ganzheitlich zu behandeln: nicht nur medizinisch korrekt, sondern auch empathisch, mit Zeit und Sorgfalt. Doch im Stationsalltag zeigte sich das tägliche Spannungsfeld unseres Gesundheitssystems. Die Strukturen lassen oftmals wenig Raum für Gespräche, vieles ist durch Taktung, Dokumentation und wirtschaftlichen Druck geprägt.

Medizin wurde im Alltag oft zu einer Abfolge von Aufgaben. Befunde prüfen, Entlassbriefe schreiben, Diagnosen zuordnen, Zeitfenster einhalten.

Und doch war spürbar: Der Bedarf an echter Zuwendung, an Orientierung und an verständlicher Kommunikation ist groß – nicht nur bei chronisch Kranken, sondern bei allen Patienten, egal mit welcher körperlichen oder psychischen Diagnose sie kamen.

Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität hat mich geprägt.

Ich stellte mir zunehmend die Frage: Wie kann man medizinisches Wissen so vermitteln, dass Menschen es wirklich verstehen und sich gehört fühlen, auch außerhalb der Klinik?

Wie können Patienten frühzeitig aufgeklärt werden, dass sie fundierte Entscheidungen treffen können – statt aus Sorge in Überdiagnostik oder blinden Aktionismus zu geraten?

Aus diesen Fragen heraus entstand mein Engagement in der digitalen Gesundheitskommunikation.

Ich begann, medizinische Inhalte auf Social Media zu erklären. Zunächst punktuell in meinem Blog Marlenes Medizinkiste auf Spektrum der Wissenschaft, später systematischer – mit Videocontent auf YouTube, instagram und TikTok. Themen wie die Behandlung von körperlichen und psychischen Erkrankungen, unsere mentale Gesundheit oder neue Entwicklungen in der medizinischen Forschung sind dort keine Nischenthemen, sondern hoch relevant.

Was mich heute antreibt:

Ich bin überzeugt, dass Empathie, Evidenz und Digitalisierung keine Gegensätze sind, sondern sich sinnvoll ergänzen können. Eine menschliche Medizin darf technologieoffen sein, und eine datenbasierte Medizin braucht menschliche Haltung.

Deshalb arbeite ich heute nicht nur klinisch, sondern auch als Wissenschaftsjournalistin und Gesundheitskommunikatorin.

Ich schreibe, moderiere und erkläre mit dem Ziel, medizinische Inhalte einordbar zu machen. Klar, verständlich und verantwortungsvoll.

Denn gute Medizin bedeutet heute mehr als nur Diagnostik und Therapie.

Sie bedeutet auch: Orientierung geben. Vertrauen schaffen. Und Komplexität zugänglich machen.

Copyright © 2025 Seelendoc. All Rights Reserved.